Archives

départementales de l’Orne

8 avenue de

Basingstoke

61017

Alençon Cedex

Tél. :

02 33

81 23 00

Fax :

02 33 81

23 01

Mél :

archives@cg61.fr

Site :

archives.orne.fr

|

DEMANDEZ

LE PROGRAMME

| Expositions

|

|

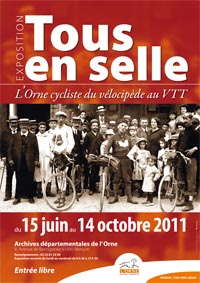

Du

15 juin au 14 octobre

2011

:

Tous en selle. L'Orne cycliste du vélocipède au VTT.

Les

Archives départementales de l’Orne proposent du 15 juin au 14

octobre

l’exposition Tous

en selle : l’Orne cycliste du

vélocipède au VTT.

S’appuyant

sur les richesses des Archives départementales et les collections

privées, l’exposition offre un regard sur les multiples usages du vélo

dans l’Orne depuis ses origines.

Depuis

les premiers vélocipèdes de la fin du XIXe

siècle jusqu’au VTT

d'aujourd’hui, les Ornais ont adopté le deux-roues pour le vélo et les

loisirs. Des clubs cyclistes sont nés, des courses ont été organisées

et des coureurs se sont illustrés.

Une

exposition avec des

partenaires

Organisée

par la Direction des

archives et des biens

culturels du Conseil général de l’Orne à l’occasion de Semaine fédérale

internationale du cyclotourisme qui se tient à Flers du 31 juillet au 7

août, l’exposition

Tous

en selle a constitué une occasion unique

d’associer les

acteurs les plus divers de la pratique du vélo : le Musée du

Vélo de La

Fresnaye-sur-Chédouet, les trois fédérations cyclistes (Fédération

française de

cyclisme, Fédération française de cyclotourisme, Fédération sportive et

gymnique du travail) et leurs clubs ornais, les actuels et anciens

coureurs

cyclistes, la section Sport-études

cyclisme de Flers, La Poste et un grande

nombre de collectionneurs privés.

|

Le

vélo dans tous ses états

Les

17 panneaux imprimés de

l’exposition retracent de façon très largement illustrée l’épopée du

vélo dans notre

département : l’apparition des premiers vélocipèdes,

l’évolution du vélo

et de l’équipement du cycliste, les marques de vélos et les nombreux

marchands

de cycles, les usages du vélo pour les déplacements quotidiens et les

promenades de loisir seul ou en groupe de cyclotouristes, le

développement

rapide des courses cyclistes sur route et sur piste, l’essor plus

tardif du

cyclo-cross puis du BMX et du VTT, la naissance de champions cyclistes,

le

foisonnement des clubs, l’avenir, avec les élèves du Sport-études de

Flers ou la course Paris‑Camembert,

et le passé, avec le

Musée du Vélo, véritable conservatoire de l’histoire du vélo en général

et du Tour de France en particulier.

Un

patrimoine cycliste riche et

varié

L’exposition Tous en

selle est une occasion inédite offerte au public

de

découvrir la

richesse des documents et des objets produits dans l’Orne par le vélo

et les

cyclistes. Des Archives départementales et de celles d’Alençon et Flers

a été

extraite une sélection de photographies, lettres officielles,

publicités,

journaux, etc. des années 1880 à aujourd’hui qui a trouvé d’heureux

compléments

empruntés à des collectionneurs privés. Vélocipède de 1892, vélos de

course de

toutes époques, tandem des premiers coureurs cyclistes ornais, vélos de

boulanger et de facteur illustrent concrètement les usages du vélo et

leur

évolution. Un échantillon de « produits dérivés » en

lien avec le

vélo et le cyclisme occupe également quelques vitrines.

L’Orne,

un département de

champions cyclistes

Depuis

les premières compétitions

des années 1880, les nombreuses courses organisées dans tout le

département ont

permis l’éclosion de champions cyclistes qui ont pu s’illustrer dans

les

courses départementales, régionales, nationales et internationales. Le

« Mur des champions », qui retrace le palmarès de 35

d’entre eux,

permet de les suivre en France mais également en Europe et sur d’autres

continents lors des grands championnats ou des Jeux Olympiques.

Plusieurs ont

accepté de prêter pour l’occasion leurs médailles ou maillots de

champions

remplis d’histoire et de passion. Quelques-uns ont même accepté de

raconter leurs

souvenirs de course et leurs témoignages filmés sont présentés dans

l’exposition.

Hall

des Archives départementales de l'Orne

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30

Fermé le vendredi 15 juillet (journée) et le mardi 6 septembre (matinée)

Entrée libre |

Du

1er juillet au 30 septembre 2011 :

L'œil et la main. Dix ans d'acquisitions.

Une

Vierge à l’Enfant tenant un cœur à la main, témoin de la naissance de

la

dévotion aux cœurs de Jésus et Marie popularisée par l’ornais saint

Jean Eudes

au XVIIe

siècle, un précieux reliquaire orné d’émaux et de camées à

l’antique

offert par Anne d’Autriche vers 1660 à une carmélite de Pontoise, des

canivets,

images pieuses découpées exécutées par des moniales au XVIIIe

siècle,

un calice

entièrement émaillé appartenant à un missionnaire en Chine au XIXe

siècle, des

chasubles richement brodées ou tissées, une table-jeu de l’oie des

années 1950

pour un apprentissage ludique du catéchisme … Les objets très variés

acquis par

le musée ces dix dernières années – achats, dépôts et dons –

permettent

d’évoquer les

conditions de leur

création d’un point de vue technique et de découvrir comment la main

des

artistes et artisans traduit concrètement aussi bien un concept

théologique

qu’une dévotion populaire.

Musée

départemental d'art religieux, place

du général de Gaulle (derrière la mairie), 61500 SéesOuvert tous les

jours sauf le mardi,

de 10 h à 18 h

Renseignements :

02 33 28 59 73

|

|

SOUS

LES PROJECTEURS

Publications

Jacques Jubert, Le Cidre, bibliographie

exhaustive.

Éditions de l'Émoi, 2010, 393 p., 54 €

Au cours de sa longue histoire, le

cidre a inspiré de nombreux auteurs qui ont étudié et décrit ses

fruits, sa fabrication, ses saveurs et ses bienfaits. Le Cidre, bibliographie

exhaustive révèle l'étendue de cette littérature peu

connue et développe les liens qui unissent l'homme au cidre :

l'agronomie, l'œnologie, l'économie, l'histoire et tant d'autres comme

la législation, l'art, la santé... Cette somme documentaire abondamment

illustrée s'adresse aux amis du bon cidre, aux praticiens - qui

cultivent ou transforment les fruits de pressoir -, aux chercheurs et à

tous les passionés de pomologie.

Jean-François Détrée, Musiciens et musique en

Normandie.

OREP éditions, 2010, 158 p., 29,90 €

La

vie terrestre n'est pas silencieuse. Le son, dans ses excès et ses

retraits, fait partie du quotidien des animaux et des hommes surtout

s'ils vivent en société. Du simple signal - par la voix, la corne ou la

cloche - jusqu'à la plus savante des compositions musicales, une gamme

d'expressions sonores s'est ainsi constituée et a évolué au gré du

besoin de musique formulé par les différents groupes sociaux (clergé,

paysans, artisans, seigneurs, notables, habitants des villes ou

ouvriers d'usine).

À

l'échelle d'une province, en l'occurrence la Normandie, l'analyse de

ces usages musicaux, abordée sans hiérarchie ni exclusive, constitue

une véritable histoire régionale de la musique. Non pas une histoire

régionaliste mais un tableau, riche ou lacunaire au hasard des sources

d'archives, de la pratique musicale des habitants de Normandie, depuis

la naissance de la province au Xe

siècle jusqu'au milieu du XXe

siècle.

De la louange divine à la complainte des rues en passant par la danse,

le concert, le défilé ou l'opéra, ce livre est à la fois une

découverte des usages et une synthèse des recherches historiques et

musicologiques faites sur l'histoire musicale des cinq départements

normands.

|

|

Salle

de lecture

Pour permettre le contrôle de

numérisation ou la numérisation, les documents suivants sont

indisponibles.

- les

cartes postales thématiques ;

- les registres

paroissiaux, d'état civil et les tables décennales dans lesquels des

oublis au microfilmage ont été constatés (cf. état des signalements et corrections

apportées) ;

-

une partie des

registres matricules (cf. suivi de numérisation de la série R) ;

- une partie des

tables des successions et absences de l'enregistrement (cf. suivi de numérisation de la sous-série 3Q).

|

Des images numériques sont désormais

accessibles en salle de lecture pour les documents suivants :

- les

registres matricules jusqu'à la classe 1910 (1911-1938 sur dérogation)

et les tables de recensement militaire jusqu'en 1938 ;

- la

première campagne de numérisation des tables de successions et absences

des bureaux de l'enregistrement du département (liste envoyée sur

demande) ;

- les

listes nominatives de recensement (an IX - 1968), cotées M 1436 à M

1582 et 520 W 1 à 520 W 64 ;

- la partie du

fonds Odolant Desnos selectionnée pour la numérisation (cf.

numérisation de la sous-série 31J).

|

EN COULISSE

La

production photographique des Archives départementales de l'Orne

On conserve

aux Archives départementales de l’Orne de nombreux fonds

photographiques d’origine privée : fonds de photographes

professionnels et fonds familiaux. Mais ce que l’on connaît moins,

c’est la production photographique des Archives elles-mêmes à travers

les clichés réalisés par ses membres, conservateurs, photographes ou

partenaires associés dans un projet éditorial.

C’est le cas de l’abbé Aubert qui

dans l’exercice de ses fonctions de conservateur des antiquités et

objets d’art a parcouru l’Orne à la recherche des édifices religieux et

de leur mobilier dans les années 1960/1970. Ses différents ouvrages et

brochures ne rendent compte d’imparfaitement de la richesse

iconographique qu’il a réunie et dont les Archives de l’Orne, sont les

détentrices. Les photos ci-jointes de la chapelle du cimetière

d’Ecouché ou les fonds baptismaux de Chênesec à Craménil témoignent de

son inventaire méticuleux et parfois surprenant !

Jean Gourhand, directeur des Archives de l’Orne, était un infatigable

promeneur qui s’est attaché à

fixer sur la pellicule tous les lieux singuliers ou en cours de

changement, les manifestations de toutes sortes, non sans humour et

poésie. En témoignent une série de photos de l’ancien grenier à sel

d’Alençon, détruit dans les années 70 pour faire place … à un

parking ! Un autre cliché nous montre sa « promenade

archéologique » en compagnie de Mademoiselle Mercier dans les

ruines mises au jour lors du réaménagement des bords de

Sarthe, toujours à Alençon. Son travail s’étend, là encore, sur la

totalité du département.

|

|

De

nombreux autres acteurs ont

contribué à enrichir cette collection photographique, constituée de

clichés et de tirages, réalisés principalement entre 1950 et 1980 et

dont le nombre avoisine 10 000 documents.

L’intérêt d’une telle collection

est d’une part son exhaustivité (aucun village de l’Orne n’est oublié),

d’autre part la datation souvent précise des clichés qui montre un état

à un moment donné d’un patrimoine souvent transformé, parfois détruit

depuis lors. On ajoutera enfin que dans la majeure partie des cas, les

photos sont d’une très bonne qualité.

Cette collection qui fut un temps

consultable par le public sous forme de tirages rassemblés dans des

albums, est en cours de traitement : tri, description et

indexation dans la base Gaia,

précèdent une grande campagne de numérisation qui mettra à portée des

lecteurs des images numériques plus facilement visibles. |

INSCRIT

AU RÉPERTOIRE

Achat de photographies de la

Ferté-Macé

La Direction des archives et des biens

culturels de l'Orne a

récemment acquis des photographies de La Ferté-Macé. Les huit

premiers tirages on été pris par M. Bonnesœur, photographe à Flers, le

11 septembre 1887 alors que M. Barbe, ministre de

l'Agriculture,

inaugurait le comice agricole de l'arrondissement de Domfront. Pour

l'occasion, MM. Bouteiller et Challemel avaient reproduit, en guise de

porte d'entrée, celle du château de Carrouges alors que le docteur

Legallois s'était quant à lui chargé de deux tours médiévales. Onze

autres photographies illustrent la bénédiction des cloches et clochers

de La Ferté-Macé, le 30 juillet 1899, par Monseigneur Bardel, évêque de

Sées.

|

|

Versements d'archives contemporaines

1701 W

: centres des impôts fonciers.

Tables de correspondance ancien cadastre / cadastre rénové (1930-1974).

1702 W : Association des

maires de

l'Orne.

Assemblées

générales, livres de comptabilité générale, index des maires de l'Orne

(1975-2000).

|

LEVER

DE RIDEAU

|

Le

Paris-Brest-Paris à Mortagne-au-Perche

De

la photographie qui illustre l'affiche de l'exposition Tous en selle,

présentée du 15 juin au 14 octobre aux Archives départementales, nous

ne connaissions à l'origine que sa provenance : elle est issue

d'archives familiales de la région du Mêle-sur-Sarthe. Voici quelques

explications sur le travail d'identification mené par les Archives

départementales.

|

|

|

Sur cette

photographie, une affiche figure en arrière plan. On peut y lire : 3e co /

Paris

- / organisée

par

... Pe.

Il s'agit en fait de la 3e course

Paris

- Brest - Paris organisée par

le Petit

Journal

(avec le

concours de l’Auto-Vélo), donc

celui de 1911 (des photographies du Tour

de France de la même époque montrent que les freins de type

« Bowden » existaient déjà).

La

liste des

inscrits, publiée dans le Petit

Journal du 26 août 1911 (disponible ici

: http://gallica.bnf.fr), mentionne un touriste routier

portant le numéro 212 : Anasthase Nicolopoulo (coureur de

droite, numéro sur la sacoche).

Le Paris -

Brest - Paris de 1911 passe au Mêle-sur-Sarthe, mais le point de

contrôle est à Mortagne-au-Perche, place d’Armes, au café de L’Ancre,

tenu par Placide Gautret. Retrouvé sur une carte postale (postée en

1911), la devanture du café correspond exactement à celle de la

photographie.

Le

Perche

relate la course dans ses éditions du 27 août et du 3

septembre :

27/08 :

« A noter que parmi ceux-ci se trouve un vieillard de 65 ans,

le père Ratier, qui est arrivé à minuit 16, très dispos et ne

paraissant même nullement fatigué. Les contrôleurs et les consommateurs

se trouvant au café de L’Ancre lui ont fait une chaude ovation. En

prenant un bol de bouillon, le père Ratier a alors raconté qu’il avait

déjà pris part aux deux premières courses décennales Paris - Brest et

qu’il espérait

bien encore courir la prochaine course qui aura lieu en 1921 ;

il est, après cela, reparti en disant qu’il se proposait de se rendre à

Rennes d’une seule traite ».

03/09 :

« N’oublions pas non plus de mentionner que le père Ratier, ce

vaillant coureur de 65 ans, dont nous avions dans notre dernier numéro

signalé le passage à l’aller dans la nuit de vendredi à samedi, a été

de retour au contrôle de Mortagne dans l’après-midi de

mercredi ; il a été l’objet d’une chaude ovation de la part

des habitants de la place d’Armes, et un gentil bambin, le petit

Deshayes, lui a offert un bouquet. Trés touché par cette manifestation

de sympathie, le père Ratier, qui avait aussi bonne mine et paraissait

aussi dispos qu’à l’aller, a dit qu’il serait très heureux de pouvoir

présenter ce bouquet à L’Auto,

puis, après l’avoir fixé sur sa bécane il est reparti dans la direction

de Paris, où il espérait arriver dans la nuit. »

À Paris, Pierre

Ratié arrive en soixantième position après 142h de course. Derrière lui

deux hommes : Léon Delocre et Anasthase Nicolopoulo en 144h15.

Voici

donc l'analyse complète de cette photographie : 3e

course Paris - Brest - Paris organisée par le Petit Journal (avec

le

concours de l’Auto-Vélo).

Mortagne-au-Perche, place d’Armes, point de

contrôle du café de L’Ancre. 30 août 1911.

Le permier

touriste routier (sur la gauche) est Léon Delocre (qui donnera son nom

à une randonnée organisée par le CV Béthune). Le deuxième

touriste routier est Pierre Ratié (né à Moissac, dans le

Tarn-et-Garone, le 6 juin 1846). L’enfant est

Robert Deshayes, né à Mortagne en 1908, il est le fils du quincailler

de la place d’Armes. Il est décédé aux Andelys en 1989. Quant

au troisième touriste routier (sur la droite), il s'agit effectivement

d'Anasthase Nicolopoulo !

|

SOUFFLEUR

La

verrerie du Gast à Tanville

La

fabrication de la verrerie est

attestée dans l’Orne depuis la fin du Moyen Age.

Artisanat puis industrie, on la trouve toujours installée à proximité

des massifs forestiers : forêts d’Andaine, d’Écouves, du Pays

d’Ouche,

de la Trappe, etc. On considère que sur une

période d’environ sept siècles, une bonne vingtaine d’ateliers ont

existé sur le sol ornais, certains ayant eu une existence éphémère.

Afin de

faire mieux connaître ce patrimoine, d’approfondir la connaissance des

verreries, de leur personnel et de leurs productions, les Archives

départementales forment le projet de réaliser une exposition

sur la verrerie dans l’Orne au cours de l’été 2012.

Les traces de cette activité sont

très nombreuses dans les archives, autant celles des grandes familles

normandes qui ont dirigé les établissements que celles des innombrables

ouvriers qui ont exécuté des objets de toutes natures,

de l’humble bouteille à vin jusqu’aux verres décorés à la manière de

Venise ou de Bohème. Quiconque parcourt les archives a probablement

déjà croisé un verrier ou de la verrerie dans ses sources. Nous sommes

donc intéressés par toute contribution que les utilisateurs d’archives

ornaises pourraient nous apporter à la fois sur le personnel et sur les

établissements. Et notamment si vous avez pu assister à l'exposition

présentée ci dessous, organisée par l''abbé Renard, curé de Belfonds,

en août 1967.

|

|

SOUS

LES PLANCHES

Un démonte pneu devant servir à

retirer de leurs jantes les enveloppes

des bicyclettes

Parmi

les dessins et modèles

déposés au

tribunal de commerce de L'Aigle entre 1874 et 1939, voici le

contenu d'une boîte de bois scellée qui vient illustrer l'ingéniosité

d'un habitant de Saint-Symphorien-des-Bruyères en matière de

vélocipédie. Célectin, Léopold, Marcel Saussay est né à L'Aigle le 10

février 1886 ; il est le fils d'un ancien huissier. D'abord tourneur

sur

bois, il devient mécanicien d'où l'invention de ce démonte

pneu devant servir à

retirer de leurs jantes les enveloppes

des bicyclettes... Après la première guerre mondiale, il

quitte la région pour rejoindre la capitale.

|

ACTEURS

DE LA RECHERCHE

|

Ruth-Ellen St. Onge : un peu de

poésie !

Après avoir suivi

une formation de bibliothécaire, complétée par une maîtrise en sciences

de l'information, Ruth-Ellen St. Onge est désormais doctorante au

département d'études françaises de l'Université de Toronto (Canada). Sa

thèse porte sur le recueil poétique entre 1830 et 1875 : étude

biographique, historique et sociologique. Durant une semaine,

Ruth-Ellen St. Onge est venue consulter les collections des Archives

départementales de l'Orne et notamment la sous-série 3J, les papiers

Poulet-Malasis (1842-1891), l'imprimeur des Fleurs du Mal

de Charles Baudelaire. Des archives particulièrement intéressantes pour

juger des rapports entre éditeurs et poètes mais

aussi pour

apprécier le recueil poétique en tant qu'objet matériel.

|

|

|

|

|